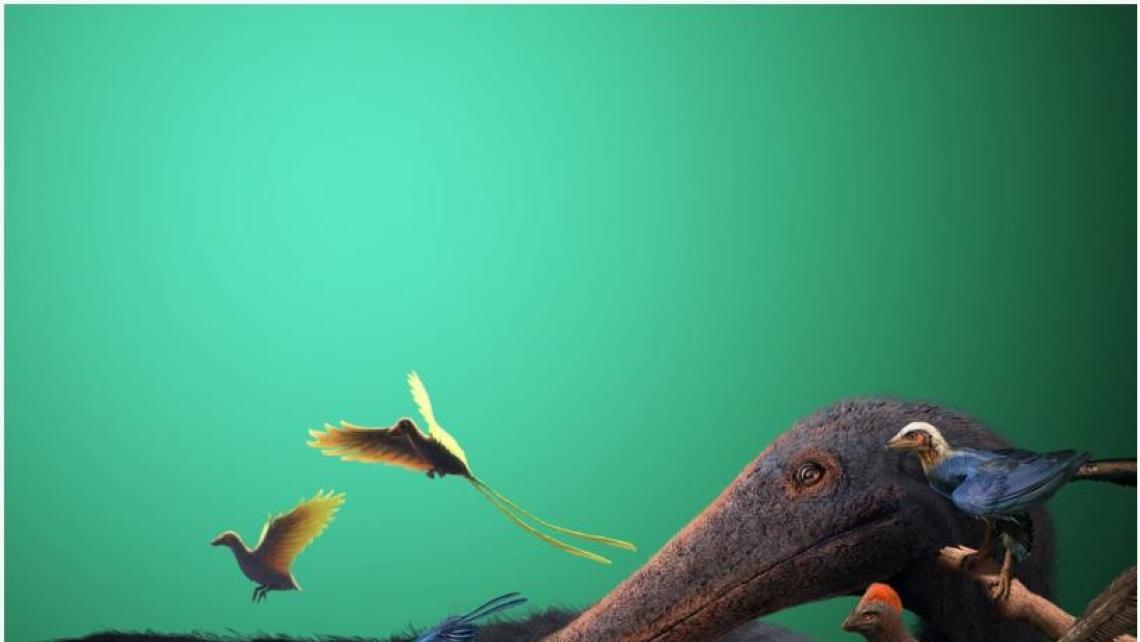

鳥類與近親的演化歷史一直不明確,使我們難以深入了解獸腳類恐龍的早期飛行能力,而這類恐龍中包括了鳥類。為了解開這個疑團,一個由港大地球科學系助理教授(研究)文嘉棋博士(地球及行星科學部古脊椎動物實驗室)帶領、並和其前博士後研究員裴睿博士(現為北京古脊椎動物與古人類研究所副教授)共同發表的研究,更新了鳥類和近親的演化樹,重構了其驅動飛行潛能的演化過程,並發現這能力曾獨立進化至少三次。很多鳥類近親的祖先具有和進化飛行動力接近的潛能,顯示出牠們在這之前曾廣泛地進行拍翼實驗。這個來自五個國家的十人研究團隊,近日在權威學術期刊《現代生物學》(Current Biology) 發表這項研究。

裴博士表示:「我們的演化樹支持了馳龍科(盜龍)和傷齒龍科獸腳類恐龍是鳥類最近親的傳統觀念。它也支持了具爭議性的近鳥龍類獸腳類恐龍是最早的鳥類。」利用這個新的演化樹,研究團隊通過運用現代鳥類飛行的知識,重構了似鳥獸腳類恐龍的飛行能力演化過程。團隊發現飛行潛能曾在獸腳類獨立進化至少三次:一次在鳥類,兩次在馳龍類。文博士續說:「之前的研究顯示,某些馳龍類有滑翔飛行的能力,而我們發現馳龍類中有至少兩個驅動飛行潛能的起源,這令人非常興奮。」最關鍵的是團隊發現很多鳥類近親的祖先其實已經十分接近進化出驅動飛行潛能的門坎,「這顯示獸腳類恐龍在進化出飛行能力前,曾廣泛地試驗羽翼的用途,推翻了認為只有某個群組曾進行此實驗的觀念。」文博士補充。

此論文為古脊椎動物實驗室對於早期鳥類和其近親演化的最新研究(見補充資料)。提到未來的計劃,文嘉棋博士表示:「我們研究了獸腳類在進化出飛行能力之前和初期的功能分佈。之後,我們計劃針對研究擁有驅動飛行潛能的馳龍類和早期鳥類,了解牠們如何和為甚麼進行飛行。」

論文已在《現代生物學》(Current Biology) 發表 :https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982220309994

觀看有關上述研究的影片:https://youtu.be/PVzF71t6JSI

觀看影片的簡短版:https://youtu.be/YgUe8HdCOFw

相片下載:https://www.scifac.hku.hk/press

補充資料:

1. 古代鳥類初生時能夠自行活動(2019年 3月):https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/c_19256.html

2. 港大嶄新激光技術揭示最早發現的羽毛化石並不屬於始祖鳥(2019年2月):https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/c_19063.html

3. 港大恐龍學者發現新品種擁有飛行相關羽毛的似鳥恐龍 –滕氏嘉年華龍(2017年 5月):https://www.hku.hk/press/c_news_detail_16295.html

4. 港大古生物學家利用新技術準確重塑恐龍身體輪廓 帶羽毛恐龍真貌首次展現 (2017年 3月):https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/c_15989.html

5. 科學家揭示恐龍如何能擺動其尾羽(2013年 5月):https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/c_9693.html

來源:https://www.hku.hk/press/c_news_detail_21405.html