由美國威斯康辛大學麥迪遜分校(University of Wisconsin-Madison)率領的國際天文團隊,於國際權威學術期刊《自然》發表一份重要研究報告,表述了一顆完整行星圍繞著小白矮星運行的發現,這顆行星有可能是首顆靠近白矮星運行而沒有被摧毀的特殊案例。研究報告的共同作者包括香港大學(港大)太空研究實驗室(Laboratory for Space Research LSR)成員及美國Raemor Vista觀測站科研人員Thomas G KAYE,和美國太空總署(NASA)的研究人員。

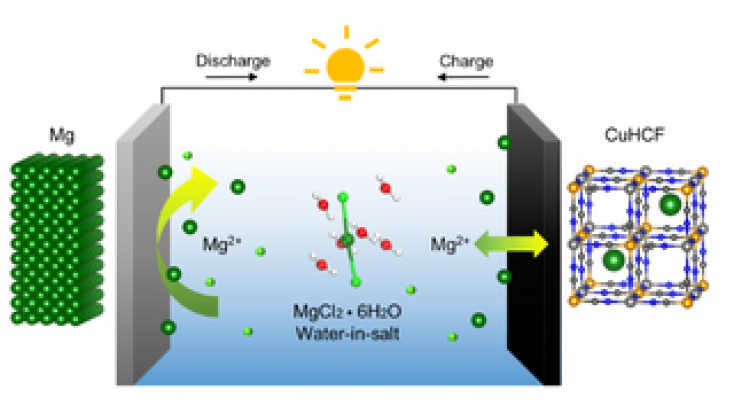

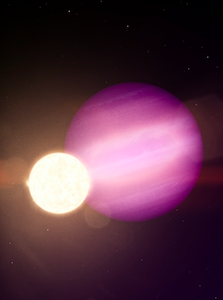

該行星名為WD 1856 b,大約比小白矮星大7倍以上,其軌道周期僅34小時。它圍繞著運行的白矮星是一顆跟太陽同類星體的高密度殘留物,僅比地球大40%。港大太空研究實驗室成員Kaye說:「WD 1856 b是一顆不應該在那裡出現的行星。」Kaye同時是位於美國亞利桑那州南部Raemor Vista觀測站的主管,他續說:「當觀測站初次錄得這發現時,我們震驚不已,因為這顆行星很暗,幾乎只有原來亮度的一半,卻竟然在幾分鐘後重新恢復了亮度。」

在白矮星的演化過程中,它們在巨星階段會膨脹至原來體積的很多倍,然後萎縮至白矮星恆定階段。這意味著這顆白矮星曾經膨脹至非常大,而在過程中理應完全吞沒並摧毀了其內太陽系中的所有行星。事實上,WD 1856 b比這顆白矮星大得多,理應早已被摧毀,卻圍繞著白矮星運行,因此唯一的解釋是,它是從一個非常遙遠的安全軌道遷移過來。 Kaye說:「這顆行星到底是如何靠近已進入紅巨星階段的恆星,至今仍然是一個謎。」

當WD 1856 b首次被發現時,全球以至位於太空的觀測站都應邀協助確認發現的真確性。由美國太空總署發射的史匹哲太空望遠鏡,被要求協助確認圍繞白矮星運行的,不是一顆暗淡星體而是一顆行星。世界上最大的望遠鏡之一,位於西班牙直徑10.4米的加那利大型望遠鏡,在高辨析度的觀察下,確認了Raemor Vista觀測站的發現,確認了這顆行星。

行星可以從外太陽係向內遷移的說法一直存在,今次發現證實了這個說法。天文學家從而可以開展對其他白矮星的探索以尋找這些倖存的遷徙星體。港大地球科學系助理教授(研究)、地球及行星科學部古脊椎動物實驗室的文嘉棋博士說:「Tom和Raemor Vista觀測站在來季將會觀測更多白矮星,我們十分期待他們有所發現。」文嘉棋博士跟Kaye同是LSR的主要成員,他們計劃把最近合作研發的『激光盜龍』自動無人機系統,應用在太空研究上(請參閱補充資料)。

港大太空研究實驗室(LSR)總監Quentin Parker教授說:「太空研究實驗室只有幾位外部成員,與我們有著相同的理念,他們定期到港大合作開展多個研究項目,彼此保持緊密聯繫。這份首次確認行星圍繞白矮星運行的重要研究報告,Kaye在其中貢獻良多,我們感到非常驕傲,尤其是他對尋真的渴望,更是與我們的目標一致。」

文章連結:https://www.nature.com (於2020年9月16日美國東部時間上午11時上載)

補充資料: 有關港大太空研究實驗室成員Thomas G KAYE的另一研究,可瀏覽以下新聞稿:港大偕研究夥伴研發「激光盜龍」自動無人機系統利用激光掃射在野外尋找化石、礦物和生物 」(2020年 6月):https://hku.hk/press/news_detail_21067.html

來源:https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/c_21604.html