由美国威斯康辛大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison)率领的国际天文团队,于国际权威学术期刊《自然》发表一份重要研究报告,表述了一颗完整行星围绕着小白矮星运行的发现,这颗行星有可能是首颗靠近白矮星运行而没有被摧毁的特殊案例。研究报告的共同作者包括香港大学(港大)太空研究实验室(Laboratory for Space Research LSR)成员及美国Raemor Vista观测站科研人员Thomas G KAYE,和美国太空总署(NASA)的研究人员。

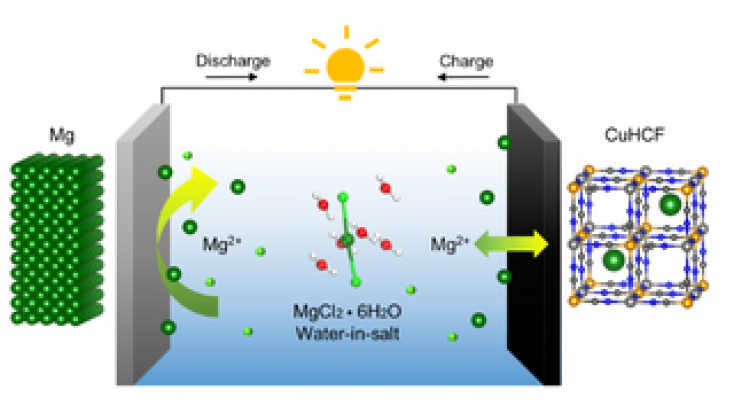

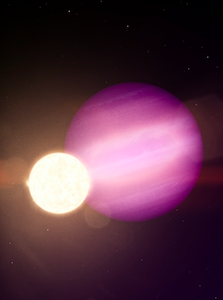

该行星名为WD 1856 b,大约比小白矮星大7倍以上,其轨道周期仅34小时。它围绕着运行的白矮星是一颗跟太阳同类星体的高密度残留物,仅比地球大40%。港大太空研究实验室成员Kaye说:「WD 1856 b是一颗不应该在那里出现的行星。」Kaye同时是位于美国亚利桑那州南部Raemor Vista观测站的主管,他续说:「当观测站初次录得这发现时,我们震惊不已,因为这颗行星很暗,几乎只有原来亮度的一半,却竟然在几分钟后重新恢复了亮度。」

在白矮星的演化过程中,它们在巨星阶段会膨胀至原来体积的很多倍,然后萎缩至白矮星恒定阶段。这意味着这颗白矮星曾经膨胀至非常大,而在过程中理应完全吞没并摧毁了其内太阳系中的所有行星。事实上,WD 1856 b比这颗白矮星大得多,理应早已被摧毁,却围绕着白矮星运行,因此唯一的解释是,它是从一个非常遥远的安全轨道迁移过来。Kaye说:「这颗行星到底是如何靠近已进入红巨星阶段的恒星,至今仍然是一个谜。」

当WD 1856 b首次被发现时,全球以至位于太空的观测站都应邀协助确认发现的真确性。由美国太空总署发射的史匹哲太空望远镜,被要求协助确认围绕白矮星运行的,不是一颗暗淡星体而是一颗行星。世界上最大的望远镜之一,位于西班牙直径10.4米的加那利大型望远镜,在高辨析度的观察下,确认了Raemor Vista观测站的发现,确认了这颗行星。

行星可以从外太阳系向内迁移的说法一直存在,今次发现证实了这个说法。天文学家从而可以开展对其他白矮星的探索以寻找这些幸存的迁徙星体。港大地球科学系助理教授(研究)、地球及行星科学部古脊椎动物实验室的文嘉棋博士说:「Tom和Raemor Vista观测站在来季将会观测更多白矮星,我们十分期待他们有所发现。」文嘉棋博士跟Kaye同是LSR的主要成员,他们计划把最近合作研发的『激光盗龙』自动无人机系统,应用在太空研究上(请参阅补充资料)。

港大太空研究实验室(LSR)总监Quentin Parker教授说:「太空研究实验室只有几位外部成员,与我们有着相同的理念,他们定期到港大合作开展多个研究项目,彼此保持紧密联系。这份首次确认行星围绕白矮星运行的重要研究报告,Kaye在其中贡献良多,我们感到非常骄傲,尤其是他对寻真的渴望,更是与我们的目标一致。」

文章连结:https://www.nature.com (于2020年9月16日美国东部时间上午11时上载)

补充资料: 有关港大太空研究实验室成员Thomas G KAYE的另一研究,可浏览以下新闻稿:港大偕研究伙伴研发「激光盗龙」自动无人机系统利用激光扫射在野外寻找化石、矿物和生物 」(2020年 6月):https://hku.hk/press/news_detail_21067.html

来源:https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/c_21604.html