來自香港大學李嘉誠醫學院(港大醫學院)艾滋病研究所、微生物學系和新發傳染性疾病國家重點實驗室的研究人員,與瑪麗醫院、東區尤德夫人那打素醫院以及瑪嘉烈醫院的醫護團隊合作,在香港開展並完成了一項新型冠狀病毒(SARS-CoV-2;或稱嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2型)急性期感染(即感染後三週內)過程中人體免疫反應的研究。經研究17名急性感染病人和24名康復病人,並比對未有患病人士的臨床樣本後發現,新型冠狀病毒急性感染削弱了具有重要免疫功能的樹突狀細胞和T細胞,使病毒能逃避宿主的先天性及適應性免疫防禦系統,以致病毒能更有效傳播及加重病情。研究成果已於國際著名期刊《免疫》(Immunity)上發表。

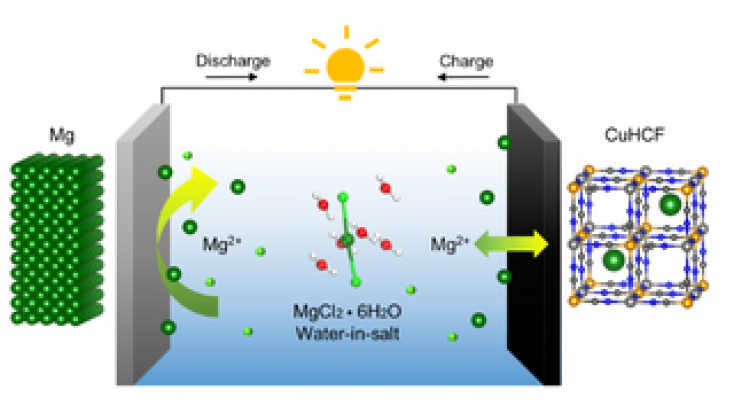

2019冠狀病毒病(COVID-19)大流行已在全球造成超過1,700 萬人受感染,然而關於人體免疫反應為何不足以控制病毒早期傳播和病情發展的機制尚不清楚。是項研究發現新型冠狀病毒急性感染能顯著減少多種免疫細胞的數量,包括T細胞、自然殺傷細胞、單核細胞以及樹突狀細胞。此外,樹突狀細胞的功能亦被破壞,重症病人中傳統樹突細胞(cDC) 和漿狀樹突細胞(pDC)之間的比例顯著上調。在病人出現症狀的首三週內,除了出現淋巴細胞減少症外,儘管中和抗體快速並大量產生,然而病毒受體結合區域(RBD)和核殼蛋白(NP)特異性T細胞免疫反應出現明顯滯後。而這種特異性T細胞免疫反應,更多的是輔助性T 細胞(CD4)而非殺傷性T細胞(CD8)。此研究表明,在新型冠狀病毒感染的急性期,功能受損的樹突狀細胞, 加上時序顛倒的強抗體、弱CD8 T細胞免疫反應,可能是導致急性2019冠狀病毒病的重要病理機制,同時亦對研發疫苗有重要指導意義。

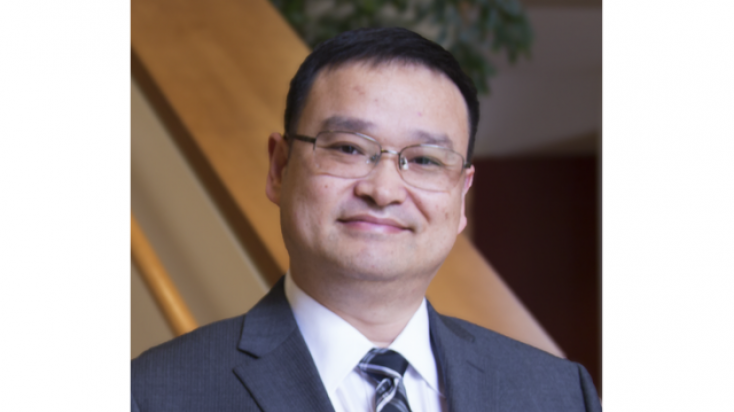

是次研究的聯合通訊作者港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授、霍英東基金教授(傳染病學)袁國勇教授指出,「研究反映,使用乾擾素β-1b等抗病毒或增強免疫能力的藥物,以加速啟動免疫反應,是降低2019冠狀病毒病發病率和致命率的重要手段。」

領導是次研究的港大醫學院微生物學系教授兼艾滋病研究所所長陳志偉教授解釋,「研發2019冠狀病毒病疫苗的最大困難是尚不清楚與免疫保護相關的機制。換言之,我們不了解疫苗誘導怎樣的免疫反應是保護個體所需的元素,因此我們旨在從受感染的病人中尋找答案。我們在之前的研究中發現,與輕度症狀病人比較,理應殺死病毒的中和抗體反而在加護病房留醫的重症病人中找到更高的含量。我們在是項研究進一步闡明了功能失調的樹突狀細胞可能是導致殺傷性T細胞反應滯後的原因,而殺傷性T細胞反應對消滅新型冠狀病毒感染的細胞而言至關重要。為此,有效的疫苗應該是通過誘導平衡的抗體和殺傷性T細胞免疫反應,來保護人體。」

陳教授與其研究團隊基於以上前期研究的理念,已經研發出兩種有助預防2019冠狀病毒病的疫苗,並已進入獲質量保證、即生產質量管理規範(GMP)的大批量生產階段,以便接下來應用於人體試驗。

關於研究團隊

研究的共同第一作者包括港大醫學院艾滋病研究所博士後研究員周潤宏博士、黃亦駿博士、研究助理教授劉利、博士生週標,以及微生物學系臨床副教授杜啟泓醫生為該研究的共同第一作者。研究由港大醫學院微生物學系教授兼艾滋病研究所所長陳志偉教授、港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授、霍英東基金教授(傳染病學)袁國勇教授領導,並與內科學系臨床教授兼傳染病科主任、列汝儉列黃瑞容基金教授(健康科學教育學)孔繁毅教授合作。

是項研究獲香港的研究資助局主題研究計劃(T11-706/18-N)和香港特別行政區食物及衛生局醫療衛生研究基金(COVID190123)資助。

關於香港大學李嘉誠醫學院艾滋病研究所

香港大學李嘉誠醫學院艾滋病研究所成立於2007年,長期在艾滋病毒及艾滋病教育和研究方面作出傑出貢獻。目前,港大醫學院艾滋病研究所正為生物醫學學士學位課程中的「感染與免疫」課程提供教學,並主持香港免疫學會的工作。港大醫學院艾滋病研究所亦主持領導由香港研究資助局資助的主題研究計劃《HIV-1疫苗和治愈研究》。港大醫學院艾滋病研究所透過其研究和宣傳,在改善艾滋病群體和個人健康,以助抵抗艾滋病方面作出重要貢獻,這些貢獻令該研究所於2019年度分別獲得香港大學大學層面的「卓越知識交流獎」及李嘉誠醫學院層面的「知識交流獎」兩項獎項。

為促進知識交流,港大醫學院艾滋病研究所的研究工作可通過以下連結瀏覽:https://www.med.hku.hk/aidsinst/。

來源:https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/c_21403.html