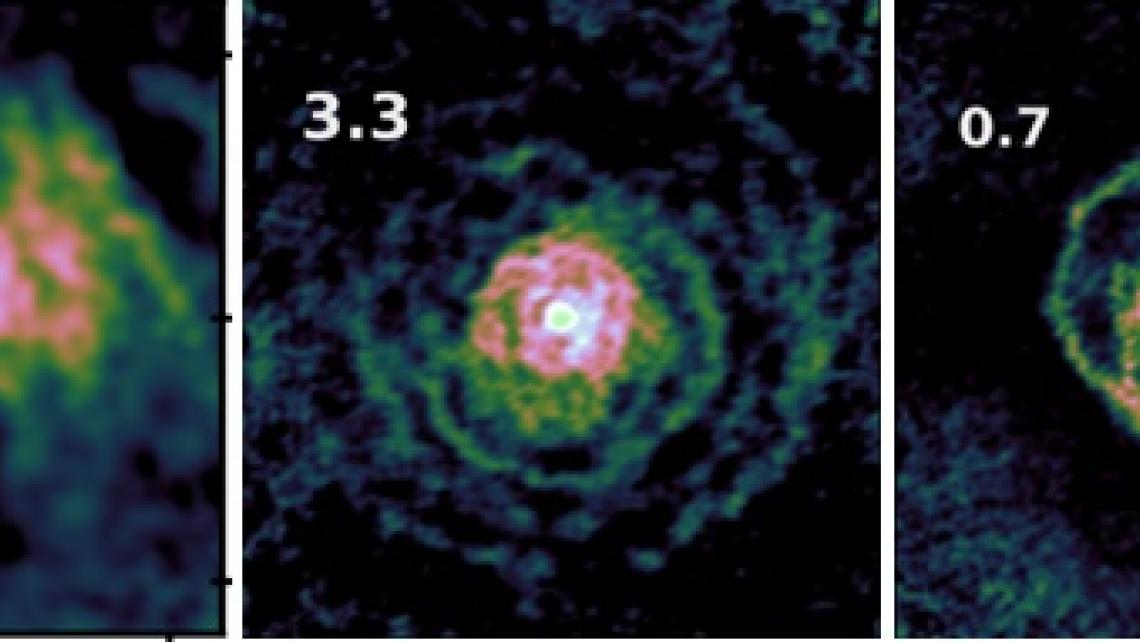

來自比利時魯汶大學的天文學家,包括香港大學太空研究實驗室(LSR)的成員Albert Zijlstra,捕捉到有史以來第一張的恆星風清晰影像(圖一)。當恆星在即將消失殆盡時,恆星風便會在瀕死的恆星周圍出現。這一批圖片展示了星風的形狀,並解開了長達一個世紀之久、關於太陽類恆星的死亡之謎。與普遍的科學共識相反,研究小組發現星風並不呈球形,而是類似行星狀星雲。就這發現,研究小組得出結論,與伴星或系外行星的相互作用會同時形成星風和行星狀星雲。研究結果已於國際權威學術期刊《科學》上發表。

當太陽的生命終結時,會將其大部分質量噴射到太空之中,並形成災難性的星風,這些風會形成行星狀星雲。行星狀星雲顯示出千奇百怪的幻彩形狀,科學家已對其研究了超過一個世紀,但對於星風形狀的構成仍然不解。

根據今次的新發現,星雲似乎都具有一定的對稱性,但幾乎從來都不會呈圓形。這些圖像(圖一)是從曼徹斯特大學的阿塔卡瑪(ALMA)研究中心獲取的,共有五名曼徹斯特大學的天文學家參與該項目。

港大太空研究實驗室成員兼該論文的資深作者Albert Zijlstra教授說:「這些最新的照片顯示的是即將滅亡的類太陽恆星,十分之九的恆星會形成一個行星狀星雲。行星狀星雲形狀的構成之謎從未解開。我們未有發現正在經歷星風的恆星有明顯的不對稱性,它們的形狀看起來像是在星風停止後才形成的。我們的新發現終於解開了這個謎。受伴星或附近的行星相互作用的影響,星風因而變成了非球面型。我們現在看到的形狀與隨後的行星狀星雲具有驚人的相似性。現在,我們甚至可以預測未來太陽的行星狀星雲的形狀。」

瀕死的恆星膨脹,變冷,最終成為紅巨星。它們產生的星風,也就是恆星噴出的物質流,從而導致其質量流失。從現在起的50億年裡,太陽將會流失差不多一半的質量。由於缺乏詳細的觀察資料,天文學家一直以為這些風是球形的,就像它們環繞恆星時一樣。但隨著恆星進一步進化,它再次升溫,恆星輻射導致恆星物質的膨脹噴射層發光,從而形成行星狀星雲。

「太陽最終會進入紅巨星的階段,跟桌球一樣圓,所以我們就在想:這樣的恆星是如何形成這些不同形狀的星風? 」該論文的作者,比利時魯汶大學的Leen Decin說道。

該團隊在位於智利的阿塔卡瑪(ALMA)天文台觀測到冷紅巨星周圍的星風。該天文台擁有世界上最大的電波望遠鏡,團隊運用這台望遠鏡收集了有史以來最大量而詳盡的觀測數據,每次觀測都使用完全相同的方法,這對於直接比較數據並排除偏差至關重要。

天文學家甚至可以識別不同類別的形狀。某些星風是盤狀的,有些則是螺旋形的,在第三組觀察中,我們發現了錐形。這清楚地表明這些形狀並非偶然。

研究小組意識到,垂死恆星附近的其他低質量恆星,甚至重行星,正是形成這些不同形狀的原因。 Decin解釋道:「就像在咖啡中加牛奶時攪拌調羹會產生螺旋狀一樣,伴星圍繞恆星轉並吸取其物質,就形成了星風。」然而,這些伴星太小且昏暗,以至於無法直接檢測得到。

該團隊將這一理論應用於模型中,事實確實如此:星風的形狀可以由圍繞它們的伴星來解釋,恆星因星風引起的質量流失速率是一個重要參數。所有新的觀測結果都可以用恆星有伴星這一事實來解釋。

到目前為止,有關恆星演化的計算,是基於假設像太陽一樣的老化恆星擁有球形恆星風這因素。由於過去沒有考慮過星風的複雜性,因此對恆星的質量流失率錯估高達10倍。該團隊現正在進一步研究此發現會如何影響對星風的特性以及銀河系演化的估算。

該研究還有助於設想太陽在70億年後的「死狀」。木星乃至土星,因為它們的質量非常大,其將影響太陽在最後的一千年裡是會形成何種行星狀星雲,包括螺旋狀、蝴蝶狀,或其他扣人心弦的形狀。該小組現在計算出,彼時衰老殆盡的太陽將形成一個弱螺旋狀的星風。

港大太空研究實驗室(LSR)總監Quentin Parker教授說:「Albert Zijsltra教授是香港大學孔慶熒傑出訪問教授,同時也是LSR的重要成員和長期合作的定期訪問學者。他是漸近巨星(AGB star)方面的緊密合作者及世界權威專家。我們對他在此次論文中的貢獻感到非常驕傲。」

期刊論文 由Leen Decin等天文學家發表的研究報告《伴星塑造了演化中行星的星風形狀》,已在學術期刊《科學》刊登,如有需要可向作者索取。

相片下載:https://www.scifac.hku.hk/press

來源:https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/c_21617.html